鎌倉は、三方を山に囲まれていたため、外との出入り道(切通)がいくつも作られました。

鎌倉と外とをつなぐ道のうち、特に重要な道が鎌倉七口(かまくらななくち)と呼ばれている道です。

今回は鎌倉七口の極楽寺切通と大仏切通(だいぶつきりどおし)に行ってきました。

極楽寺切通を今回訪れたことで、鎌倉七口を全てまわったことになります。

鎌倉七口

鎌倉の主要な切通しが「鎌倉七口(かまくらななくち)」と呼ばれるようになるのは、江戸時代からのようです。

徳川光圀の「新編鎌倉志」に鎌倉七口についての記載があります。

化粧坂、亀ヶ谷、巨福呂坂、朝比奈切通、大仏切通、名越切通、極楽寺切通、以上の七つが鎌倉七口です。

現在も当時の面影を比較的残しているといわれているのが、化粧坂、朝比奈切通、大仏切通、名越切通です。

いずれの切通もハイキングコースになってるので、今は歩きやすく整備されています。

大仏切通へのアクセス

| 大仏切通の場所 | 神奈川県鎌倉市 |

| 大仏切通へのアクセス | JR横須賀線「鎌倉駅」からバス、「大仏坂」バス停、または「火の見下」バス停で下車 |

鎌倉駅からバスだと、大仏坂バス停か火の見下バス停でおりますが、大仏坂バス停の方が分かりやすいと思います。

少し歩きますが、江ノ電の長谷駅から行きました。

長谷駅は、アジサイで有名な長谷駅と大仏で有名な高徳院の最寄り駅なので利用者が多いのですが、駅はレトロ感があります。

駅が小さいので、特にアジサイの時期は人であふれそうになります。

鉄道好きにも人気の駅なので、高そうなカメラで電車を待つ人も多いです。

極楽寺切通

大仏切通に行く前に極楽寺切通へ行きました。

極楽寺駅前に極楽寺はあります。

極楽寺では、撮影が一切禁止となってました。

極楽寺から由比ガ浜へと続く道が極楽寺切通です。

実際は少しずれてるそうです。現在は道が舗装されていて車も通れるようになっています。

そういえば海街diaryの撮影現場にもなってました。

通り沿いには、アジサイで有名な成就院があります。

アジサイの時期になると、この通りを歩く多くの人を見かけますが、時季外れだとほとんど人を見かけません。

成就院ですが、今はアジサイがなくなってしまい、あじさい寺ではなくなってしまいました。

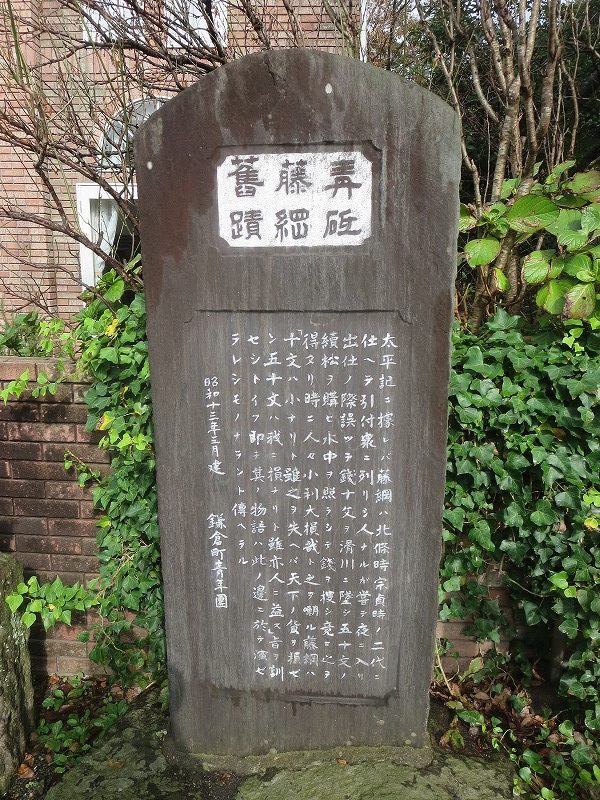

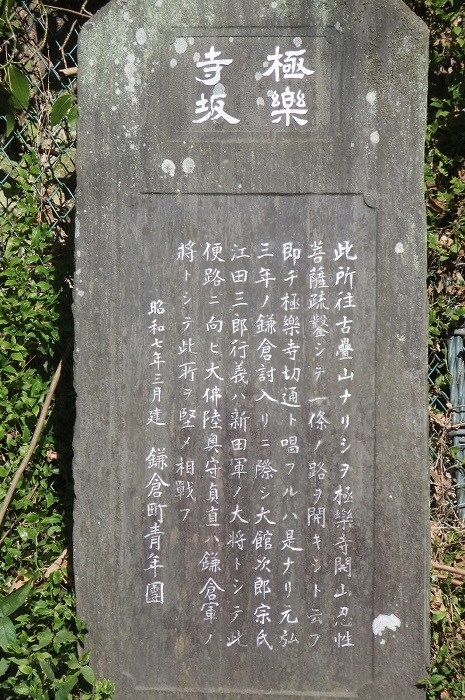

極楽寺坂の通り沿いにある事績です。

「此所往古畳山ナリシヲ極楽寺開山忍性菩薩疏鑿シテ一條ノ路ヲ開キシト云フ、即チ極楽寺切通ト唱フルハ是ナリ、元弘三年ノ鎌倉討入リニ際シ大館次郎宗氏、江田三郎行義ハ新田軍ノ大将トシテ此便路ニ向ヒ、大佛陸奥守貞直ハ鎌倉軍ノ将トシテ此所ヲ堅メ相戦フ」

新田義貞は、極楽寺坂から鎌倉を目指そうとしましたが、ここから鎌倉に入ることは難しいと判断し、稲村ケ崎から鎌倉入りしたそうです。

極楽寺切通から大仏切通へ

極楽寺切通から再び長谷駅まで戻り、今度は大仏切通を目指します。

大仏切通に向けて、駅前のこの道を通って北上していきます。

御霊神社は、鎌倉権五郎を祀っている神社です。

権五郎は典型的な鎌倉武士といわれる人物の一人で、矢で眼を射られた話が有名です。

通り沿いは寺院が多く、道を曲がってこの道を進んで行くと光則寺があります。

長谷寺は、この日も外国人観光客がとても多かったです。

高徳院と周辺も多くの外国人観光客で賑わってました。

高徳院の前の道をさらに進んで行くと大仏坂バス停が見えてきます。

今回は、大仏坂バス停側の入口から行きました。

トンネル手前にある階段が、大仏切通に続く大仏ハイキングコース入口です。

中世の面影を残す大仏切通

大仏切通の急な階段を見て驚きました。結構ひどい急な階段です。

階段が上まで続いています。

大仏切通は、最初の分かれ道を右に進みます。

左の階段にも上ってみましたが、上った先には配水池とベンチがあるだけでした。さらに進んで行くと住宅地が現れます。

住宅地をそのまま進んで行くと極楽寺の近くに出るようです。

再び分かれ道に戻って、今度は右の階段を上って行きます。

途中で大仏ハイキングコースとの分かれ道があります。ここは曲がらずに階段を上ります。

階段の上りが結構きついです。

フラフラになって階段を踏み外しては大惨事です。手すりも使って注意しながら登りました。

階段を上り切ったので後ろを振り向いてみました。周りの木が茂っていて隙間からしか景色が見えませんでしたが、眺めは悪くありませんでした。

階段を上りきった辺りから切通っぽくなります。

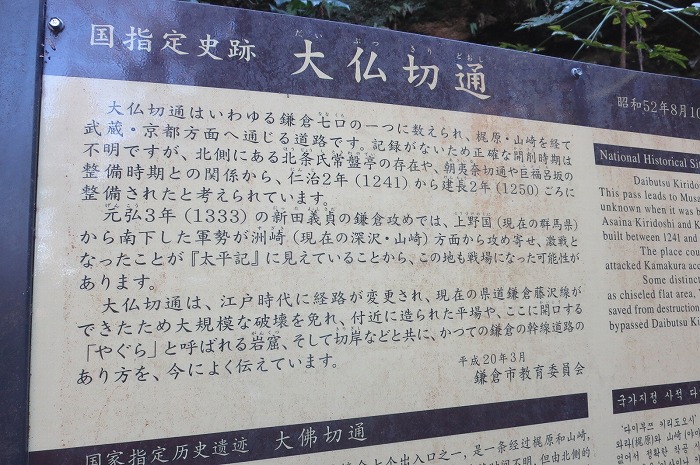

近くには「国指定史跡 大仏切通」の標識があります。国指定史跡の指定は昭和52年8月10日のようです。

一人が通れる程度しかない道幅の場所もありますが、大仏切通の道は朝比奈切通や名越切通と比較して歩きやすいと感じました。

この標識の近くから住宅地に抜ける出口がありますが、今回は火の見下の出口を目指します。

分かれ道を越えたあたりから、より切通っぽくなってきました。

道が狭いので、大軍は通れません。守るに易く攻めるに難いです。

「大仏切通はいわゆる鎌倉七口の一つに数えられ、梶原・山崎を経て武蔵・京都方面へ通じる道路です。記録がないため正確な開削時期は不明ですが、北側にある北条氏常盤亭の存在や、朝夷奈切通や巨福呂坂の整備時期との関係から、仁治2年(1241)から建長2年(1250)ごろに整備されたと考えられています。

元弘3年(1333)の新田義貞の鎌倉攻めでは、上野国(現在の群馬県)から南下した軍勢が洲崎(現在の深沢・山崎)方面から攻め寄せ、激戦となったことが『太平記』に見えていることから、この地も戦場になった可能性があります。

大仏切通は、江戸時代に経路が変更され、現在の県道鎌倉藤沢線ができたため大規模な破壊を免れ、付近に造られた平場や、ここに開口する「やぐら」と呼ばれる岩窟、そして切岸などと共に、かつての鎌倉の幹線道路のあり方を、今によく伝えています。」

案内板の近くにあった階段です。

四角く切り取ったやぐらのようなものがありましたが、中にはなにもありませんでした。

このまま住宅街を進んで行くと「火の見下」バス停に出ます。

今回のまとめ

今回、極楽寺を訪れてようやく鎌倉七口のすべてを紹介できました。

大仏切通は、高低差があって階段の上り下りがきつかったです。

総距離はそんなでもないので、階段を上り切った後は楽でした。

大仏切通へは、長谷駅から徒歩で行きましたが、鎌倉駅からバスで大仏坂入口まで行けます。